Oleh : Redaksi

MANILA (BeritaTrans.com) - Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Maria Ressa dianggap sebagai pengakuan bagi perjuangan demi kebebasan pers. Siapa jurnalis Filipina yang sudah sepuluh kali ingin ditangkap, dan dimusuhi Presiden Rodrigo Duterte itu?

Ketika Maria Ressa memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian 2021 pada Jumat, (08/10), dia sedang menghadapi dakwaan pencemaran nama baik, serta lusinan dakwaan hukum lain terhadap medianya, Rappler.

Pada kasus terakhir, Ressa terancam hukuman penjara selama enam tahun jika dinyatakan bersalah.

Saat ini dia masih bebas berkat uang jaminan sebesar seratus ribu Peso. Sedemikian banyak kasus hukum yang menjerat sosok Time Person of The Year 2018 itu, berarti "Maria Ressa harus membayar lebih banyak uang jaminan ketimbang Imelda Marcos,” kelakar harian Manila, Spot, ketika dia dibebaskan pada 2020 lalu.

Gelombang dakwaan hukum terhadap Ressa dan Rappler banyak berkaitan dengan laporan mereka seputar kebijakan Presiden Rodrigo Duterte, terutama dalam perang melawan narkoba.

Maria Ressa dalam sampul majalah Time Person of The Year 2018

Maria Ressa dalam sampul majalah Time Person of The Year 2018

Sang presiden menuduh Rappler melanggar larangan kepemilikan asing di media, serta melakukan pencemaran nama baik dan penggelapan pajak. Suatu kali, Duterte menyebut mereka sebagai "saluran kabar bohong.”

Penghargaan Nobel Perdamaian sebabnya diharapkan bisa menjaring perhatian global pada perjuangan kebebasan pers di FIlipina.

"Demi melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan, Rappler setiap hari hidup di bawah ancaman penutupan, kami terperangkap pasir hisap,” kata Ressa dalam pidatonya yang disiarkan langsung saat upacara penyerahan penghargaan di Oslo, Norwegia, Jumat (08/10).

"Apa yang harus kami lakukan sebagai jurnalis adalah bertahan,” imbuhnya.

Maria Ressa: "Kematian lewat seribu tusukan”

Pemerintah di Manila bersikeras tidak terlibat dalam gelombang dakwaan hukum terhadap Ressa dan Rappler. Meski berstatus warga negara Amerika Serikat, dia menolak pulang dan mengaku akan tetap bertahan di Filipina.

"Saya bukan reporter,” katanya dalam wawancara dengan AFP tahun lalu. "Tugas saya adalah menopang atap, sudah begitu sejak lama... supaya wartawan kami bisa terus bekerja.”

Saat ini dua dakwaan pencemaran nama baik terhadap Ressa sudah digugurkan pengadilan pada awal 2021 lalu. "Dalam dua tahun, pemerintah FIlipina menerbitkan sepuluh perintah penahanan terhadap saya. Situasinya seringkali sangat sulit,” akunya Jumat lalu.

Dia mendirikan Rappler awalnya sebagai sebuah laman di Facebook. Sebagai pemimpin redaksi, dia terbiasa mendapatkan 90 pesan bernada ancaman setiap jamnya, kisahnya suatu waktu di 2016.

Ide untuk membangun Rappler tidak datang dari kepala Maria seorang. Selepas menamatkan pendidikan dari Princeton University dan pulang ke Filipina, Maria sempat menjadi Kepala Biro Cable News Network (CNN) di Filipina dan Indonesia hingga 2005. Setelah keluar, Maria terlibat diskusi bersama teman-temannya yang juga merupakan jurnalis. Mereka mencoba menjawab beberapa permasalahan terkait dengan berbagai upaya represi kebebasan berekspresi.

Maria bersama teman-temannya pun akhirnya membentuk Rappler. Pada waktu itu, Rappler didukung oleh tiga media besar di Filipina, yakni Newsbreak, Dolphin Fire, dan Hatchd. Tiga media besar tersebut mampu menjadi pendukung dari Rappler karena orang-orang yang ada di balik tiga media tersebut merupakan teman Maria sendiri, yang juga memiliki visi dan misi sama seperti dirinya. Pembiayaan awal Rappler berasal dari tiga media tersebut.

Beberapa tahun berjalan, Rappler akhirnya mendapat pendanaan tambahan dari beberapa pihak. Pada Mei 2015, North Base Media (NBM), perusahaan investasi internasional yang berfokus terhadap pendanaan media-media independen, memberikan pendanaan terhadap Rappler. Beberapa investor lain pun menyusul setelahnya yang kemudian membuat Rappler semakin militan.

Ancaman semakin marak beberapa bulan setelah Duterte naik kuasa, dan melancarkan perang berdarah melawan narkoba. Hingga kini, kampanye pembersihan oleh kepolisian Filipina diyakini sudah menewaskan puluhan ribu orang, kebanyakan pecandu, bukan pengedar.

Bagi Ressa sendiri, ancaman oleh otoritas bukan hal baru. Sebelum mendirikan Rappler, dia bekerja sebagai wartawan perang di sejumlah wilayah konflik di dunia.

"Saya memulai sebagai reporter pada tahun 1986 dan sudah bekerja di banyak negara di dunia, saya sudah pernah ditembak dan diancam dengan pembunuhan, tapi tidak pernah diancam mati dengan seribu tusukan seperti ini,” katanya tahun lalu.

Dia bersikeras tidak ingin menyerah memperjuangkan kebebasan pers, katanya saat menerima penghargaan, Jumat kemarin. "Kita harus terus menjadi cahaya di tengah kegelapan,” tuturnya. "Kami harus terus melakukan jurnalisme demi akuntabilitas.”

Duterte Serukan Warga Sipil Bunuh Pengedar dan Pecandu Narkoba

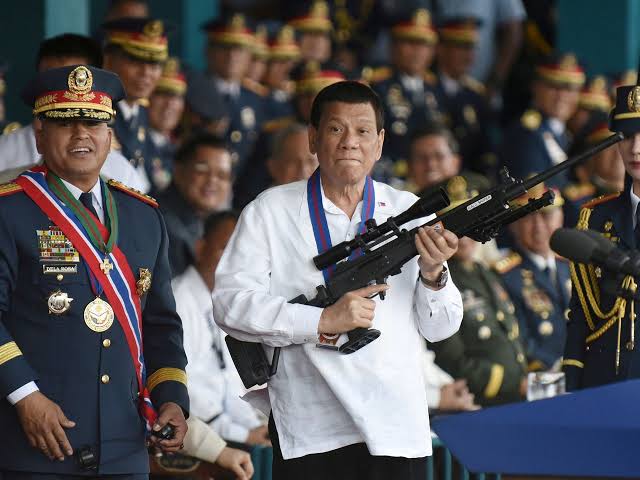

Presiden Rodrigo Duterte tidak berkelakar saat menyerukan warga sipil agar ikut membunuh pengedar dan pecandu narkoba. "Lakukan sendiri jika anda punya senjata. Anda mendapat dukungan penuh dari saya," tukasnya.

Hasilnya Filipina mengalami glombang pembunuhan ekstra yudisial yang hingga kini telah menelan 3.600 korban jiwa. Dalam proyek berdarah itu, warga sipil sering berada di garda terdepan.

Kini tidak terhitung jumlah warga sipil Filipina yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Setiap nyawa dihargai 430 Dollar AS atau sekitar 5,5 juta Rupiah. Biasanya pembunuh meninggalkan karton bertuliskan "bandar narkoba" pada tubuh korban.

Menurut data kepolisian, saat ini sudah sekitar 2.200 terduga bandar atau pengguna narkoba tewas oleh pembunuh bayaran. Jumlahnya diyakini akan terus meningkat.

Kendati mengundang kecaman dunia, Duterte mendapat dukungan warga Filipina. Menurut jajak pendapat Pulse Asia, sebanyak 86% penduduk merasa puas atas kinerja sang presiden. Cuma tiga persen yang menanggap sebaliknya. Padahal Duterte mengancam akan memberlakukan hukum perang setelah dikritik oleh Mahkamah Agung dan mengingatkan jurnalis bahwa mereka tidak kebal terhadap pembunuhan.

Jejak berdarah Duterte bisa ditelusuri hingga ke Davao City. Di sana pun ia membentuk skuad pembunuh yang terdiri atas preman, bekas narapidana, polisi dan pembunuh profesional. Salah seorang diantaranya baru-baru ini memberikan kesaksian di senat Filipina. Edgar Matobato mengklaim Duterte bahkan menembak mati pegawai Departemen Kehakiman karena menghalangi misi pembunuhan.

Untuk menyusun daftar sasaran kepolisian Filipina banyak mengandalkan peran administrasi desa atau Barangay. Mereka ditekan untuk menyerahkan nama-nama penduduk yang diduga mengkonsumsi atau menjual narkoba. Kepala Barangay yang tidak memberikan daftar mati dianggap terlibat bisnis narkoba dan terancam ikut dibunuh.